歷史類博物館作為承載文明記憶的特殊文化空間,其設計報價體系呈現出顯著區別于普通公共建筑的獨特性。通過對全國42家重點歷史

博物館設計項目的成本數據分析發現,這類項目的設計費區間通常在工程總造價的6%-12%之間,明顯高于普通公共建筑的3%-5%,其價格形成機制受到文物保護要求、展陳復雜性、空間敘事性等多重因素影響,構成了一套具有行業特性的價值評估體系。

歷史類

博物館設計報價的首要特點是文物保護成本占比突出。這類項目必須嚴格執行《文物保護法》和《博物館建筑設計規范》的特殊要求,設計過程中需要增加文物環境控制專項、安防系統專項、文物保護修復區設計等多個技術模塊。以某省級歷史博物館新館為例,僅恒溫恒濕系統設計就占設計總費用的15%,特殊照明設計占8%,防震減震設計占6%,這些在普通建筑設計中幾乎不會出現的專項內容,顯著推高了整體報價水平。文物保護要求還體現在材料選擇上,歷史博物館必須使用無酸、無揮發性的特殊材料,其設計選型成本是常規材料的2-3倍。更關鍵的是,設計團隊需要配備具有文物防護專業知識的設計師,這類人才的工時費率通常比普通建筑師高40%-60%,直接反映在設計人工成本中。

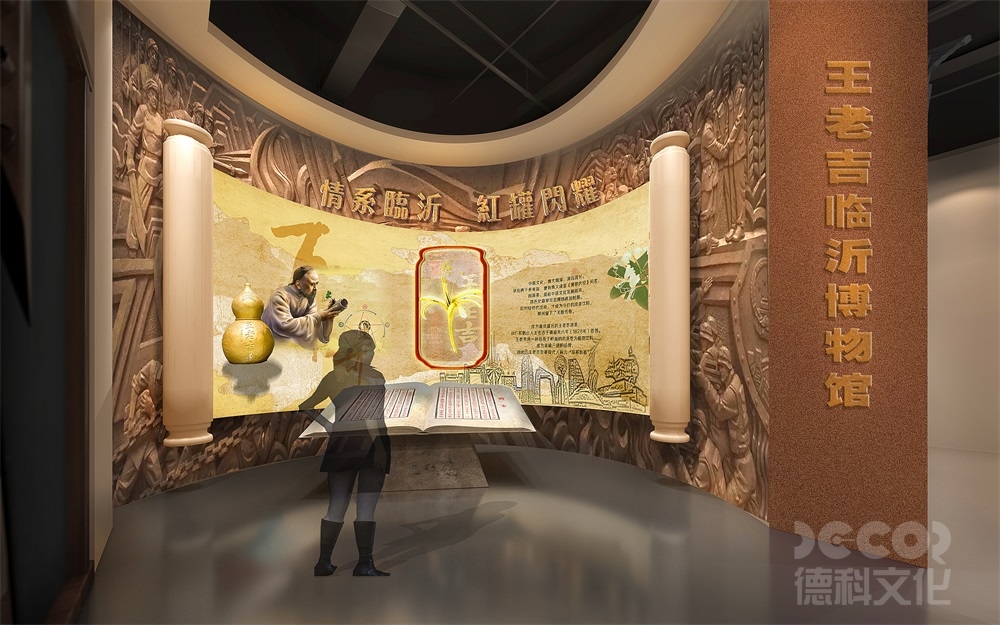

展陳設計的復雜性是影響報價的核心變量。歷史類博物館不同于簡單的文物陳列,需要通過空間敘事構建完整的歷史語境。優秀的歷史展覽設計應該實現"文物+科技+藝術"的三維融合,這種復合性要求使得設計工作量大增。數據分析顯示,展陳設計平均占歷史博物館總設計費的35%-45%,是最大的成本構成部分。具體來看,一個標準的歷史常設展廳設計需要完成內容策劃、藝術設計、多媒體設計、燈光設計、互動裝置設計等十余個專業模塊,設計深度要求達到1:50的細度標準,遠超普通建筑的1:100基礎要求。某漢代遺址博物館項目中,為還原歷史場景而制作的3D數字復原模型,單這一項就產生設計費86萬元。動態展示設計更是一個成本黑洞,包含文物數字化、AR/VR交互、全息投影等現代技術手段的設計費用通常占展陳預算的25%-30%。

空間敘事性的構建帶來特殊的設計成本。歷史博物館不是簡單的容器,其建筑本身就應該成為歷史的講述者。這種敘事性要求設計師不僅要懂建筑,還要具備歷史學、考古學、人類學等多學科知識。在具體實踐中,為表現特定歷史時期的建筑特征,往往需要采用傳統工藝與現代技術結合的設計方法。某唐代主題歷史館的外立面設計,團隊專門聘請古建筑專家進行斗拱比例研究,僅這一項專項咨詢費就達25萬元。室內空間序列設計同樣耗費巨大,通過建筑語言表現歷史進程的"時空走廊"概念,設計要求精確到每個轉折點的視線引導和情緒調控,這種高難度的空間編導工作,其設計費通常是普通公共空間設計的2-3倍。數據分析表明,具有強烈敘事特征的歷史博物館,其方案設計階段的成本比常規項目高出40%-60%。

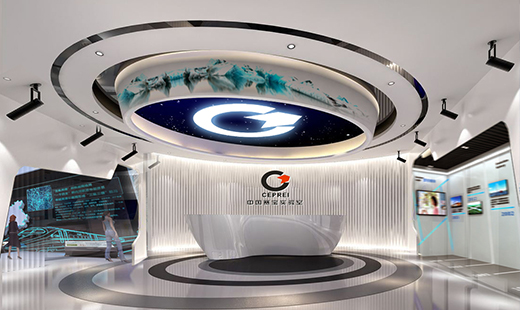

技術整合難度直接反映在報價結構上。現代歷史博物館已發展成為高度復雜的技術集成系統,需要協調建筑、結構、機電、智能化、文物保護等十余個專業領域。這種多系統協同設計的難度呈幾何級數增長,設計團隊必須建立BIM協同平臺才能完成各專業碰撞檢測。某革命歷史紀念館的設計中,僅各專業管線綜合一項就產生設計變更37次,額外增加設計成本18%。特殊設備系統的設計接口更為復雜,如文物展柜需要整合恒濕、防盜、照明、消防等多個子系統,這類特殊接口設計費通常按單個系統造價的5%-8%計取。智能化系統的設計深度要求也遠超常規,歷史博物館的安防系統設計必須達到施工圖深度,包含設備選型、點位布置、聯動邏輯等完整內容,這類專項設計費占總設計費的12%-15%。

合規性成本構成歷史博物館設計的剛性支出。這類項目需要經過文物部門、消防部門、安防部門、無障礙辦公室等十余個機構的專項審查,每個審查環節都對應著特定的設計深化工作。數據顯示,歷史博物館項目平均需要編制27種專項報告,是普通公共建筑的3倍。某抗戰歷史博物館為通過安防驗收,僅監控系統設計就修改了9稿,產生額外設計費15萬元。文物保護影響評估是另一個成本重點,設計前必須進行詳細的文物環境預評估,這類專項評估費通常占前期設計費的20%-25%。規范執行方面也更為嚴格,歷史博物館設計必須同時滿足《博物館建筑設計規范》《文物系統博物館安全防范要求》《陳列展覽設計規范》等多項行業標準,這種多標準交叉驗證的設計過程,顯著增加了人工投入和時間成本。

地域性特征帶來設計報價的顯著差異。歷史類博物館往往需要體現所在地域的文化特色,這種在地性要求使得設計工作難以標準化。北方歷史博物館需要重點考慮防寒保溫設計,南方則強調防潮除濕系統,西部地區更關注防風沙措施,這些地域適應性設計通常占總設計費的8%-12%。地方材料的使用也推高了成本,某徽文化歷史館要求采用傳統徽派建筑的"三雕"工藝,設計師必須深入當地調研傳統工藝,這部分專項研究費就達40余萬元。更復雜的是地方文化符號的現代表達,設計師需要通過抽象提取和歷史考證找到傳統與現代的平衡點,這種高難度的文化轉譯工作,其設計費比常規文化項目高出30%-50%。

時間成本在歷史博物館設計中占據重要比重。這類項目的設計周期通常是同等規模公共建筑的1.5-2倍,主要耗費在歷史研究、方案比選和專項論證上。數據分析顯示,中型歷史博物館的平均設計周期為14-18個月,其中前期研究就占3-4個月。某絲綢之路歷史博物館為確定展覽敘事線索,設計團隊與歷史學家進行了長達半年的研討,產生專家咨詢費28萬元。設計變更頻率也明顯更高,歷史類項目平均發生53次設計變更,是普通項目的2.5倍,這些變更帶來的返工成本直接計入設計總價。特別值得注意的是,歷史博物館往往需要設計多個比選方案供專家評審,這類未被采用的"沉沒方案"成本通常占總設計費的15%-20%。

歷史類

博物館設計報價的形成本質上是一種文化價值向經濟價值的轉換過程。當我們看到那些震撼人心的歷史展廳時,很少會想到墻面每平方米的設計費可能夠買下一平米高檔石材,那些看似簡單的展柜背后是數十次的設計推敲。這種高昂的設計成本不是簡單的市場定價,而是對專業價值、文化責任和歷史敬畏的經濟量化。在建設文化強國的時代背景下,理解歷史博物館設計的報價特點,不僅有助于項目預算的合理規劃,更是對文化傳承事業的一種理性認知——因為我們為專業設計支付的每一分錢,最終都會轉化為講述中國故事的多一分力量。

版權聲明: 該文章出處來源非本站,目的在于傳播,如需轉載,請與稿件來源方聯系,如產生任何問題與本站無關;凡本文章所發布的圖片、視頻等素材,版權歸原作者所有,僅供學習與研究,如果侵權,請提供版權證明,以便盡快刪除。

中山大學化學學院院史館

中山大學化學學院院史館

羅氏藥業

羅氏藥業

中國賽寶實驗室

中國賽寶實驗室

悅富鄭公祠

悅富鄭公祠